O Brasil foi ao Haiti para se firmar como potência. Agora, quer sair de lá e não sabe como. É o ônus de quem passou a ser vidraça no cenário global

TERESA PEROSA COM MARCELO OSAKABE

|

| CHEGADA Em abril, militares brasileiros desembarcam em Porto Príncipe, no Haiti, para servir na missão das Nações Unidas. Nossa presença lá já dura oito anos (Foto: divulgação Batalhão Brasileiro de Força de Paz) |

As tropas brasileiras estavam havia apenas três meses no comando da Missão de Estabilização das Nações Unidas para o Haiti (Minustah), quando o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, discursava na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em setembro de 2004. Lula destacava a emergência da política externa brasileira e pedia uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, se possível com um assento permanente para o Brasil. A missão no Haiti, um país historicamente turbulento, que enfrentara naquele ano mais um golpe de Estado, era a vitrine para mostrar que o Brasil merecia outro status na distribuição do poder global. “Quem defende novos paradigmas nas relações internacionais não poderia se omitir diante de uma situação concreta”, afirmou.

Oito anos depois, a missão com duração inicial estimada em seis meses não tem data para acabar. A ONU ainda não apresentou nenhum cronograma de encerramento. O Conselho de Segurança renovou o mandato das tropas até outubro de 2013. O comando da missão – majoritariamente brasileiro – não admite, mas a Minustah deverá ficar por lá pelo menos até 2015, para monitorar as próximas eleições presidenciais. Se isso acontecer, terão se passado 11 anos de permanência no Haiti. Será o mesmo tempo que os Estados Unidos completaram agora, em 2012, em sua maior intervenção militar: o Afeganistão, invadido sob o argumento de combater o terrorismo islâmico no pós-11 de setembro de 2001. Nossos militares não entraram à força em terra estrangeira para iniciar uma guerra. Tiveram o aval da ONU para uma missão de paz. Mas o Haiti, em vez de vitrine, transformou o Brasil em vidraça no cenário internacional.

O governo americano é o maior incentivador do Brasil como comandante da Minustah. O principal e inconfesso motivo desse apoio é sabido pelas autoridades brasileiras: Washington ficou com uma dor de cabeça a menos ao passar a outro país a tarefa de “cuidar” de um vizinho problemático. Na ocasião, parte da esquerda criticou o governo Lula por adotar a prática de intervir num país menor, vista como imperialista por essa facção. Hoje, o Brasil vive o dilema de querer a retirada militar, sem saber a melhor forma de executá-la nem em que condições estará o Haiti quando as rédeas forem dadas aos próprios haitianos. São aflições de um país que começa a experimentar a vida adulta na diplomacia mundial.

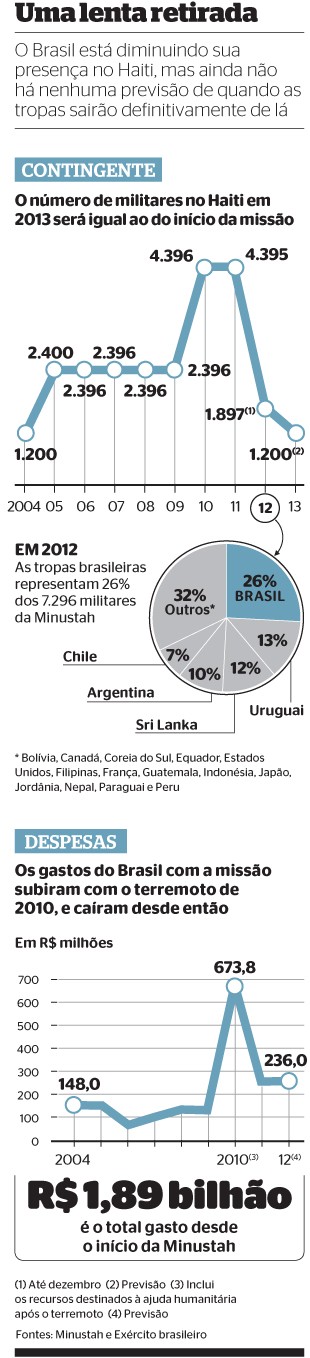

A comparação entre Haiti e Afeganistão pode soar forçosa diante dos números. O Brasil tem 1.897 militares no Haiti. Isso corresponde a um quarto das tropas da Minustah (leia o quadro ao lado), mas é muito pouco perto dos 68 mil americanos na missão afegã. O governo brasileiro já gastou R$ 1,89 bilhão com a Minustah desde 2004. Por ano, a despesa dá algo em torno de 1% do orçamento do Ministério da Defesa, descontadas as despesas com pessoal. Os gastos americanos no Afeganistão passam de R$ 1 trilhão desde 2001. Neste ano, a despesa beirou 20% do orçamento do Departamento de Defesa, excluídos também salários e encargos. Apesar da disparidade, há também semelhanças entre Haiti e Afeganistão. Em ambos os países há um processo de transição mal planejado. “No Afeganistão e no Haiti existe a necessidade de uma transição que leve esses países a funcionar por si mesmos”, diz Robert Perito, diretor do Instituto da Paz dos Estados Unidos, ligado ao governo americano e um estudioso de retiradas militares. “O Exército e o governo americano estão pensando no Afeganistão como uma situação apenas de retirada: ‘Assim que os prazos expirarem, nós saímos de lá’.”

A comparação entre Haiti e Afeganistão pode soar forçosa diante dos números. O Brasil tem 1.897 militares no Haiti. Isso corresponde a um quarto das tropas da Minustah (leia o quadro ao lado), mas é muito pouco perto dos 68 mil americanos na missão afegã. O governo brasileiro já gastou R$ 1,89 bilhão com a Minustah desde 2004. Por ano, a despesa dá algo em torno de 1% do orçamento do Ministério da Defesa, descontadas as despesas com pessoal. Os gastos americanos no Afeganistão passam de R$ 1 trilhão desde 2001. Neste ano, a despesa beirou 20% do orçamento do Departamento de Defesa, excluídos também salários e encargos. Apesar da disparidade, há também semelhanças entre Haiti e Afeganistão. Em ambos os países há um processo de transição mal planejado. “No Afeganistão e no Haiti existe a necessidade de uma transição que leve esses países a funcionar por si mesmos”, diz Robert Perito, diretor do Instituto da Paz dos Estados Unidos, ligado ao governo americano e um estudioso de retiradas militares. “O Exército e o governo americano estão pensando no Afeganistão como uma situação apenas de retirada: ‘Assim que os prazos expirarem, nós saímos de lá’.”

O problema com esse raciocínio é saber se, algum dia, haitianos e afegãos terão condições de viver num país estável sem nenhuma supervisão externa. O Haiti, uma ex-colônia francesa que se tornou independente em 1804 após uma revolta de escravos, está acostumado a sofrer intervenções. Os EUA ocuparam militarmente o país de 1915 a 1934, sob a alegação de defender interesses econômicos em meio a um caos político (seis presidentes haitianos foram assassinados ou se exilaram entre 1911 e 1915). A ocupação melhorou a infraestrutura e trouxe certa estabilidade, mas alguns setores excluídos do poder pressionaram pela retirada americana.

A rotina de golpes e insegurança foi retomada até chegar o longo período da ditadura dos Duvaliers, Papa Doc e Baby Doc, de 1957 a 1986. Desde então, o Haiti alterna momentos de uma nascente democracia com recaídas golpistas. Na década de 1990, viveu sob intervenção da ONU, motivada pela deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, em 1991. A missão militar das Nações Unidas (Unmih), estabelecida de 1993 a 1996, foi comandada pelos EUA e depois por Canadá e França. Seu objetivo era modernizar as Forças Armadas do Haiti e criar uma força policial.

Qualquer sensação de déjà-vu com a situação atual não é por acaso. Sem o escudo da ONU, o mesmo Aristide foi eleito outra vez e sofreu um segundo golpe, em 2004. Isso motivou a instalação da Minustah. Sob a batuta brasileira, a missão conseguiu vários êxitos nos primeiros anos. René Préval, eleito em 2006, foi o primeiro presidente escolhido democraticamente a concluir um mandato. As gangues da capital, Porto Príncipe, foram duramente combatidas, e seus principais líderes foram mortos ou presos. A economia voltou a crescer, e o país seguia relativamente estável. Mas as tragédias parecem uma sina do Haiti. Em janeiro de 2010, veio um grande terremoto. Mais de 200 mil pessoas morreram. Porto Príncipe se tornou uma pilha de escombros. O Brasil quase dobrou seu contingente para ajudar na reconstrução do país, e a incipiente ideia de retirada foi posta de lado.

Hoje, o Haiti tornou-se um fardo que o governo brasileiro não quer mais carregar. Passado o reforço pós-tremor, o contingente está caindo ano a ano. Em 2013, a previsão é ficar com 1.200 homens, o mesmo número do início da missão. Em junho, o ministro da Defesa, Celso Amorim, afirmou: “Não é bom nem para a ONU nem para o Brasil ou para o Haiti que essa força esteja lá de maneira permanente”. O assento no Conselho de Segurança da ONU não veio, e o Brasil está na fase das cobranças pelo que deixará quando acabar a intervenção.

Hoje, o Haiti tornou-se um fardo que o governo brasileiro não quer mais carregar. Passado o reforço pós-tremor, o contingente está caindo ano a ano. Em 2013, a previsão é ficar com 1.200 homens, o mesmo número do início da missão. Em junho, o ministro da Defesa, Celso Amorim, afirmou: “Não é bom nem para a ONU nem para o Brasil ou para o Haiti que essa força esteja lá de maneira permanente”. O assento no Conselho de Segurança da ONU não veio, e o Brasil está na fase das cobranças pelo que deixará quando acabar a intervenção.

Eleito presidente em 2011, o ex-cantor Michel Martelly pediu ajuda brasileira para reestruturar o Exército haitiano, dissolvido em 1995 por causa do histórico de golpes de Estado. A presidente Dilma Rousseff prometeu auxílio, com ressalvas. Uma comissão do Ministério da Defesa brasileiro visitou o Haiti em agosto e concluiu que a única ajuda possível seria formar um corpo de engenharia militar para atuar na reconstrução do país. “Esse foi o diagnóstico apresentado. A decisão de participarmos ou não cabe ao ministro Celso Amorim e à presidente Dilma”, diz o almirante Jorge Armando Soares, chefe da comissão. O treinamento de tropas de combate não entrou na pauta e provavelmente não entrará. O Brasil quer garantias de que um futuro Exército não será usado como uma força de perpetuação no poder. “Martelly quer uma força de segurança leal para consolidar seus desejos políticos”, diz Robert Maguire, especialista em Haiti da Universidade George Washington. O governo haitiano nega. “As novas Forças Armadas estarão a serviço do desenvolvimento do país, sem nenhum vínculo com a política”, diz o ministro da Defesa, Jean Rodolphe Joazile. O relatório brasileiro foi entregue a Amorim em agosto. Nenhuma decisão foi tomada até agora.

|

| SAÍDA A primeira leva de soldados americanos que deixou o Afeganistão, em julho de 2011. Os EUA fixaram o prazo de 2014 para o fim das operações (Foto: Musadeq Sadeq/AP ) |

Em escala ampliada, a transferência das forças de segurança é também o desafio americano no Afeganistão. O presidente Barack Obama fixou para 2014 o fim da operação militar, mas o governo planeja deixar uma unidade de contraterrorismo de até 1.000 agentes, além de uma tropa “residual”, que pode chegar a 10 mil homens. O objetivo é treinar militares afegãos para que assumam a tarefa de combater os talebans. Dada a capilaridade de grupos terroristas no país, há um risco grande de o Afeganistão voltar a cair nas mãos de fundamentalistas islâmicos quando os americanos baixarem a guarda. No caso haitiano, o perigo é o país ser empurrado de novo para o caos institucional e para a violência, no dia em que o mandato da Minustah não for mais renovado. Outrora um trunfo diplomático, o Haiti já se configura um pequeno atoleiro, do qual o Brasil quer apenas sair sem enlamear sua imagem de potência diplomática emergente.

ÉPOCA/montedo.com