Seis anos após o incêndio que destruiu a estação de pesquisas Comandante Ferraz, uma nova cidade de contêineres toma forma.

GauchaZH se aventurou pelo continente gelado, que, pelos recursos naturais, é considerado “o futuro da humanidade”

Textos e imagens

RODRIGO LOPES

Programação

HERMES WIEDERKEHR

Arte e design

LEANDRO MACIEL, MICHEL FONTES

Edição de vídeo

BRUNA AYRES, LUAN OTT, MARCELO CARÔLLO, RAFAEL MORAES

A Antártica faz emergir perturbações. O cenário inóspito, a solidão, a consciência de nossa pequenez diante da natureza transformam um simples vidro trincado em algo insuportável.

Certo dia, no final dos anos 1980, uma tempestade fez trepidar a estação científica brasileira Comandante Ferraz. O vidro da escotilha rachou. Atormentados pelos ventos gelados e pelas temperaturas extremas, os tripulantes da unidade começaram a olhar por aquela fresta e sentir algo ruim. Foi quando a paulista Cristina Engel de Alvarez, uma das pesquisadoras visitantes, teve uma ideia: pegou uma canetinha colorida e desenhou no vidro os olhos de uma águia cujo corpo e asas seriam delineados a partir da rachadura.

– O pessoal achou o máximo. De repente, algo que trazia uma sensação ruim passou a ser visto com olhos positivos. Além de dar uma modernizada na estação – brinca a professora da Universidade Federal do Espirito Santo (UFes).

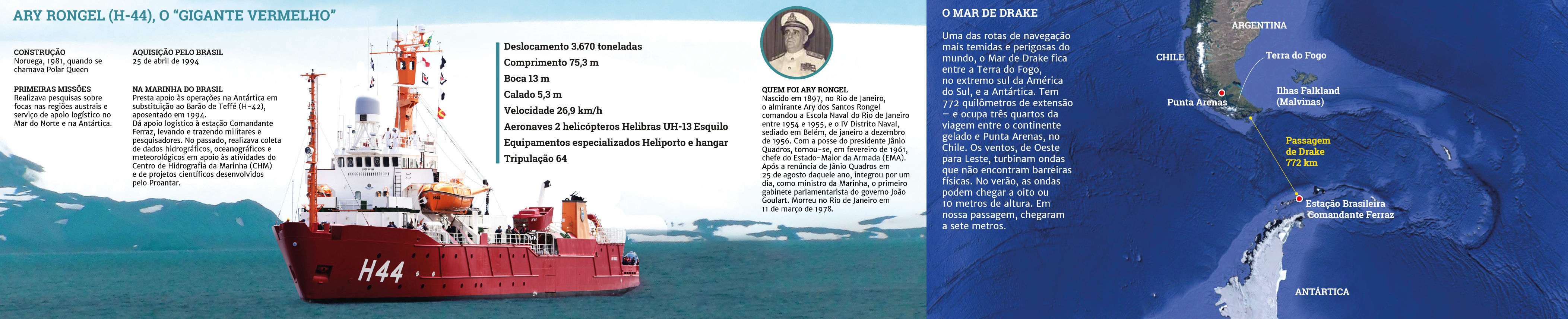

Veja onde fica a estação

Daquele verão até hoje, Cristina fez bem mais por Ferraz e pelo Programa Antártico Brasileiro (Proantar) do que rabiscos no vidro. Suas pesquisas sobre condicionantes para edificações em ambientes extremos, iniciadas na graduação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo, estão em cada parafuso da nova estação brasileira, um colosso de 4,5 mil metros quadrados que ganha forma na enseada Martel, na Ilha Rei George, coordenadas 62º05’S 58º 23’W, o endereço brasileiro no mundo branco.

Em um bote inflável da Marinha que corcoveia nas ondas da baía do Almirantado, Cristina chega ao meu lado à praia. Ela, mais de 30 expedições no currículo. Eu, calouro no ambiente antártico. Aos 56 anos, a pesquisadora, que morou 20 anos em Porto Alegre, acompanhará o último mês das obras neste verão – único período no qual operários conseguem fazer desembarcar contêineres, erguer vigas e, como num jogo de Lego, fazer nascer uma nova estação sobre as cinzas do incêndio que destruiu as antigas instalações, no dia 25 de fevereiro de 2012. No inverno, as obras param por causa do clima.

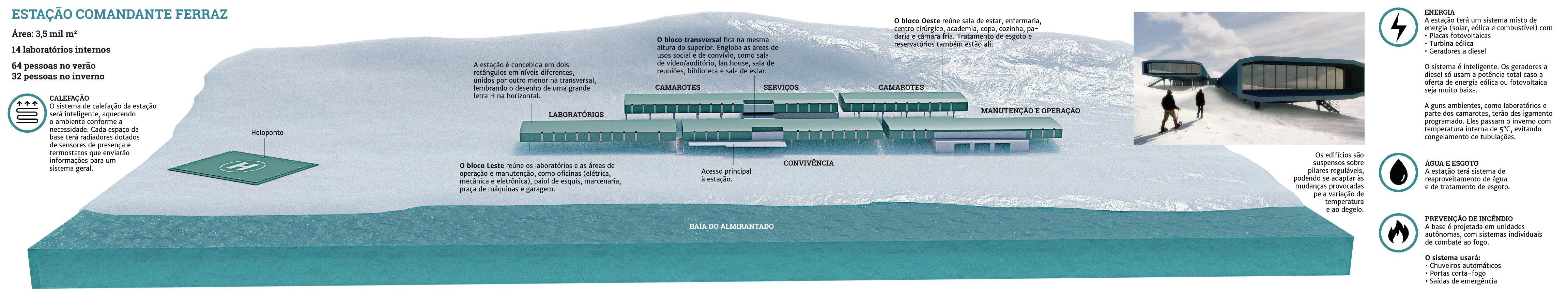

A nova casa brasileira na Antártica

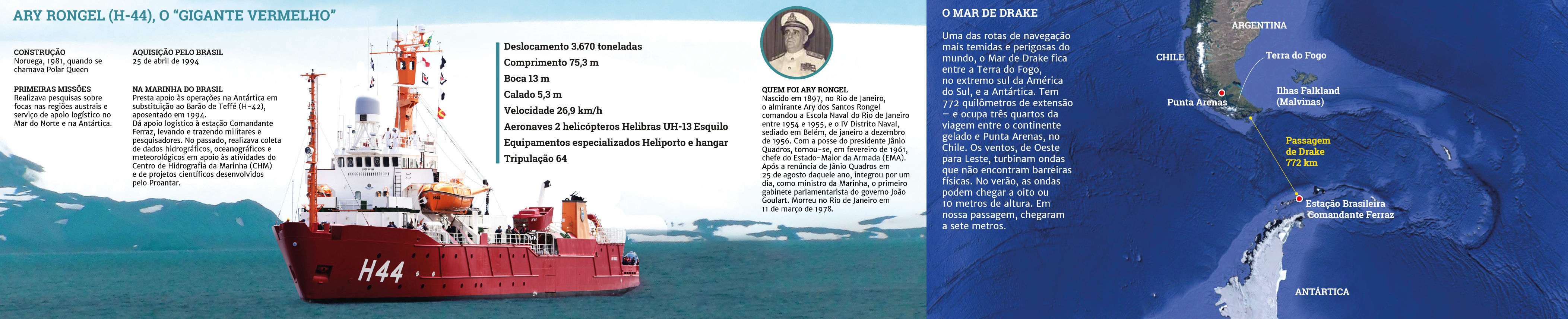

São 16h de 7 de fevereiro, uma quarta-feira. Pegamos carona no Ary Rongel, o navio da Marinha que, embora veterano, é ainda possante e confiável para enfrentar o gelo antártico. Construída na Noruega, a embarcação de apoio polar foi adquirida pelo Brasil em 1994, herdando façanhas do Barão de Teffé, o navio que levou os pioneiros brasileiros ao continente antártico, em 1983.

Chegar ao canteiro de obras de Ferraz é uma vitória para mim, para Cristina e para outros 25 pesquisadores, após três dias de espera em Punta Arenas, no Chile, por melhores condições de tempo. Só se pousa na Antártica entre uma frente fria e outra – nas chamadas janelas.

Após três horas de viagem no barulhento Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB), aterrissamos na pista de cascalho da base chilena de Eduardo Frei para, na sequência, encararmos três horas a bordo do Rongel. Para um novato, chegar à Antártica é um misto de fascínio – os pedaços de gelo avistados da janela do avião, a rajada gelada no desembarque, o primeiro pinguim – e certo receio. Observar o Hércules, que era nossa ligação com o restante do planeta, decolar de volta a Punta Arenas, deixando-nos no continente gelado, traz uma certeza: “Melhor não ficar doente por aqui”.

Cristina sentiu tudo isso quando pisou no local em fevereiro de 1987 pela primeira vez. O olhar de arquiteta foi atraído para as “caixinhas pintadas de verde na imensidão branca”, como ela qualificou, de cara, a antiga estação: um bloco de contêineres que chegou a contar com 63 módulos.

– Nunca vão sair em revista de arquitetura – pensou, analisando o visual dos prédios.

Mais tarde, Cristina entendeu que o verde da construção que por 28 anos abrigou pesquisas nas áreas de glaciologia, climatologia, meteorologia, química, biologia, entre outras, representava o orgulho brasileiro. Tudo começou em janeiro de 1983, quando, ainda que tardiamente, se comparado a outros países, o Brasil chegou à Antártica. Instalada em fevereiro de 1984, a estação era uma pequena cidade de 2,6 mil metros quadrados construídos em módulos com capacidade para 62 pessoas, entre pesquisadores e o grupo base de 15 militares da Marinha, que se reveza a cada 13 meses no local.

– A estação era viva – lembra Cristina.

Isso até a 0h30min de 25 de fevereiro de 2012, quando o incêndio iniciado na praça de máquinas matou dois militares, destruiu 70% do módulo principal e provocou um prejuízo de R$ 24 milhões. Todo o entulho precisou ser retirado de navio. Como eu descobriria na prática, pelo Tratado Antártico, nada pode ficar no continente: lixo comum, dejetos humanos, água utilizada em sanitários ou para lavar a louça. Recém-desembarcado, ao colocar a mão no bolso da calça, deixei escapar o plástico que embrulhava o redutor de ruídos emprestado no avião. O vento o afastou por alguns metros. Antes que eu corresse, alguém viu, foi lá, catou o lixo e me entregou com olhar censurador. Lição aprendida. Constrangimento no ar.

Quando Cristina chegou para acompanhar o recolhimento dos restos da estação, em 2012, ventava, e o que antes era um orgulho brasileiro, naquele momento, não passava de um monte de ferro retorcido coberto de neve: – O único barulho que se ouvia era o vento. E nenhuma pegada, nem de bicho nem de gente. Ausência total de vida. Ver nossa estação daquele jeito foi um momento doloroso.

O cenário hoje é completamente diferente: abundam retroescavadeiras e caminhões para acomodar os 600 contêineres na praia – 226 deles já instalados na estrutura do novo prédio. Estão na área 212 operários chineses e 15 militares da Marinha, além de nós, os visitantes. É, neste momento, provavelmente o local mais habitado de toda Antártica. Não é um bom dia para visitas à construção – falta sol para belas imagens. A sensação térmica de 10ºC negativos obriga a usar um chapéu de Chaves e as palavras pouco saem por conta do maxilar enrijecido. A bota de cinco quilos afunda no barro misturado à neve. Apesar da tecnologia dos tempos atuais, as condições do ambiente fazem lembrar imagens da construção do Canal do Panamá, em 1914.

|

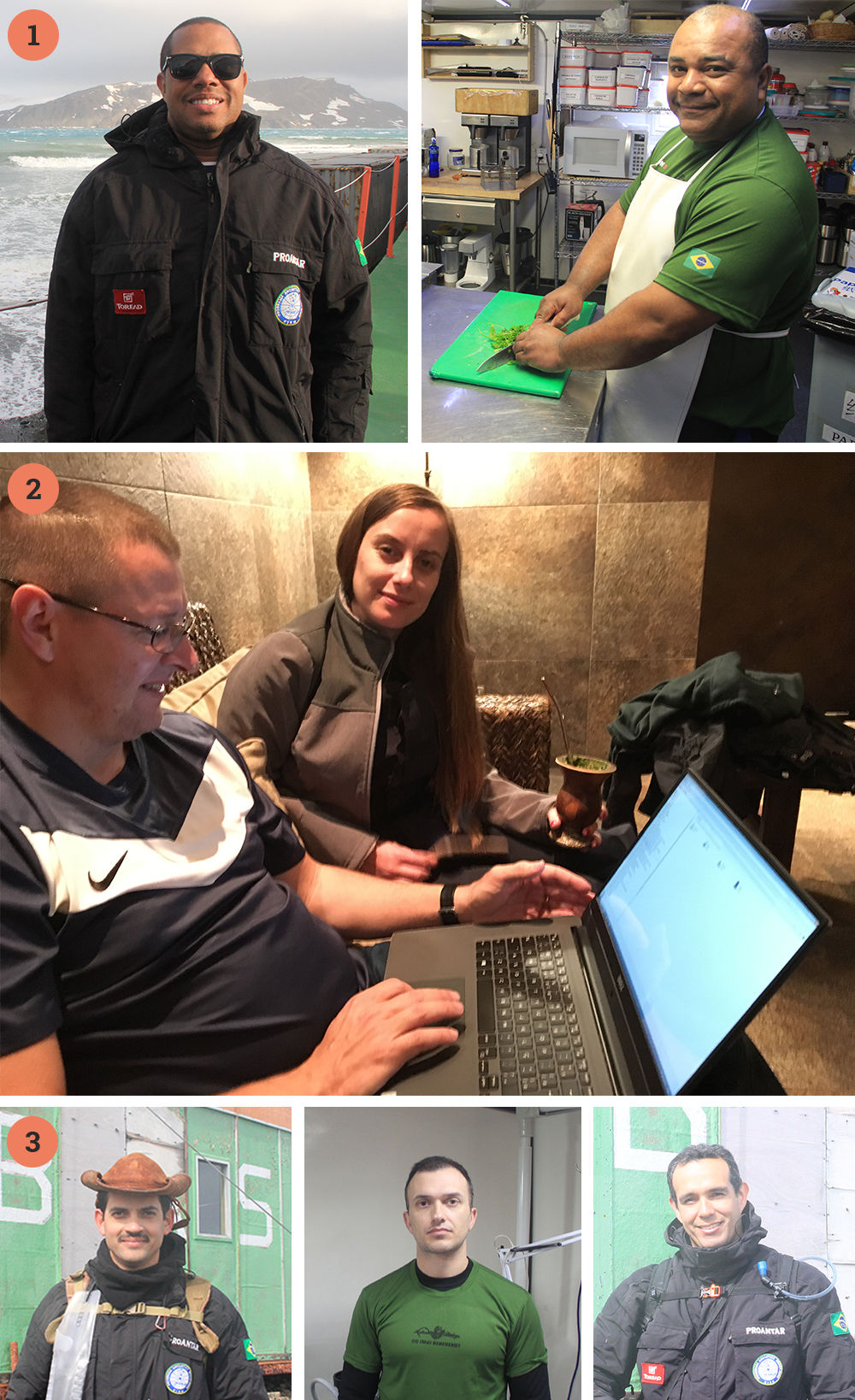

1 - Os engenheiros da Marinha brasileira Newton Fagundes, José Costa dos Santos,

Daniel Gustavo Pontes Silva e César Verle

2 - Pesquisadora Cristina Engel Alvarez e o grupo de brasileiros na Ceiec,

Marcelo Konrath, Marcelo Flores, Marta e Nicolau

|

– Os desafios são muito grandes, as dificuldades já eram conhecidas. A Marinha tem experiência no solo antártico, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com muito cuidado, mas estamos conseguindo manter a obra no ritmo para concluirmos dentro do prazo razoável – explica o capitão-de-fragata engenheiro Newton Fagundes, 42 anos.

|

Estrutura da nova estação começa a ganhar forma na baía do Almirantado.

Duzentos e 12 operários chineses trabalham na obra.

|

Visita às obras

Estamos em um dos pontos mais avançados da nova estação, embaixo do bloco Oeste, onde ficarão camarotes (dormitórios), sala de vídeo, biblioteca e ginásio. Uma passarela que começa a ganhar forma vai fazer a ligação com o bloco Leste, logo à frente, onde ficarão laboratórios, cozinha e sala de reuniões. Quando tudo ficar pronto, em março de 2019, será de um terraço do lado externo desse bloco uma das vistas mais espetaculares da Ilha Rei George: o mar azul da baía do Almirantado, tendo à esquerda a geleira Stenhouse.

– Já imagino a praia sem contêineres, e a gente observando essa paisagem – empolga-se o capitão-de-mar-e-guerra Adriano Vieira, vice-diretor de Comunicação da Marinha.

Por enquanto, é só frio, neve e barro. E começa a chover. A conversa é interrompida pelo vento, enquanto nos equilibramos com equipamentos de segurança no segundo andar do bloco Oeste. A nova estação é construída a quase três metros do chão, o que permitirá que o vento passe por baixo da estrutura, reduzindo o acúmulo de neve.

– Ainda que haja uma condição de neve severa, provavelmente não irá alcançar a plataforma inferior da estação – explica o capitão-de-corveta e engenheiro José Costa dos Santos, 44 anos, referindo-se a um dos problemas da antiga estação, encravada muito perto do solo.

A nova estação Comandante Ferraz, que será pintada em verde mais escuro do que a antiga, é o experimento prático de teorias desenvolvidas pela engenharia, arquitetura, física, química e biologia do Brasil ao longo de 35 anos do país na Antártica.

– É como uma nave espacial, onde tudo é medido, testado. Se eu pergunto quanto você consome de água na sua casa, você provavelmente não sabe. Nós sabemos quanto consumimos aqui. Porque, aqui, não se tem onde beber água em outro lugar, onde tomar banho em outro lugar, onde ir ao sanitário em outro lugar – afirma Cristina.

Vencedora de uma licitação lançada em 2014 pelo governo brasileiro, a empresa China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) apresentou proposta de US$ 99,6 milhões para executar a obra. No verão do ano passado, a companhia fez as fundações, com 1,2 mil blocos de concreto e chapas de aço. Só agora, um ano depois, é possível enxergar a construção, cujo projeto é do escritório de arquitetura paranaense Estúdio 41. Em Xangai, a Ceiec construiu em tamanho real parte da estrutura. Além de Santos e de Fagundes, o capitão-de-corveta Daniel Gustavo Pontes Silva, 39 anos, e o capitão-tenente engenheiro mecânico César Verle, 31, acompanharam de perto cada detalhe. Não sem sacrifícios: César, gaúcho de Campina das Missões, deixou a mulher, a enfermeira carioca Tatiana Souza, grávida de oito meses de Yasmin. A garota nasceu em 28 de abril de 2016, enquanto o militar estava na China.

– Tive de esperar 15 dias para vê-la pela primeira vez – ele comenta. Em novembro daquele ano, o navio mercante chinês Magnólia partiu para a Antártica com toda a estação desmontada a bordo. Chegou à baía do Almirantado no Natal. Começava o jogo de Lego.

A vida na estação

Marta Krafta nasceu em Oxford, no Reino Unido, mas tem sotaque porto-alegrense. Fala português, porém, no macacão laranja, carrega afixada a bandeira da China. Cruza um oceano apenas descendo 11 degraus da escada que separa o módulo brasileiro do complexo da Ceiec, que abriga 212 operários chineses. Marta é uma diplomata informal dos dois países. A prova são as pantufas com as quais alivia o peso das botas ao final do dia: seu nome nos pés está escrito à caneta em português e em mandarim.

Marta é britânica porque o pai, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), fazia mestrado em Oxford. Formada em Biologia também na UFRGS, com especialização em gestão de projetos pela Unisinos, ela trabalhou em 2010 na construção do estaleiro EBR em São José do Norte, no litoral sul gaúcho. Com o fim das obras, foi morar em Londres. Foi quando veio o convite para trabalhar na Ceiec. Ela viveu em Xangai entre setembro de 2016 e setembro de 2017. Agora, aos 35 anos, zela pelo cumprimento da legislação ambiental e presta contas aos técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), que fiscalizam a obra.

– A gente tem um plano ambiental para cumprir durante todo o verão, isso inclui monitoramento de ar, água e efluentes, além das aves, porque vamos construir aerogeradores, o que possivelmente vai ter alguma interferência. Medimos ruídos, entre outras coisas – explica.

Além de Marta, integram o grupo de brasileiros da empresa chinesa o também biólogo Marcelo Konrath, 33 anos, de Santa Vitória do Palmar, o paulista de Ribeirão Preto Nicolau Gentil Iussif, 30, e o carioca Marcelo da Silva Flores, 50. Todos ficaram uma temporada na China e, agora, ocupam o laboratório de química da antiga estação, poupado do incêndio por ficar afastado do complexo principal.

Interações com os chineses são frequentes, intermediadas por Marta, que aprendeu um pouco de mandarim, e os quatro intérpretes da empresa. Ao saber da minha presença, o gerente-geral da Ceiec na Antártica, Jiao Yang, convida para um jantar de início das comemorações do Ano-Novo chinês.

– É um prazer trabalhar com os brasileiros, além de uma oportunidade de aprendermos com uma nova cultura – afirma o tímido Jiao.

– Dependemos sempre de tradutor – explica Marta. – Isso é uma dificuldade, porque a gente não consegue se comunicar diretamente. Mas é um povo que gosta de mostrar sua cultura, quer que a gente conheça suas comidas, tradições. É um povo muito disciplinado, a gente aprende com a força de trabalho deles, a organização, que, no clima extremo, é importante.

Desde o incêndio que destruiu Ferraz, as operações brasileiras são mantidas no Módulo Antártico Emergencial (MAE). Erguido em contêineres do mesmo tipo que serão utilizados na futura estação, o complexo fica sobre o antigo heliponto, a 50 metros da edificação original. Dispõe de um conforto pouco provável para a Antártica: enquanto lá fora faz 5ºC, dentro a temperatura beira os 22ºC.

– Praticamente o Rio de Janeiro – brinco com o comandante do Grupo Base, capitão-de-fragata Marcelo Gomes, 44 anos, carioca e “prefeito” dessa cidade de contêineres.

Com rádio comunicador sempre na mão, ele monitora a chegada e a saída das estruturas entre o navio Magnólia e a praia, acompanha a formação de possíveis tempestades, por meio de um site de meteorologia, e dedica-se às tarefas administrativas da unidade. Com 65 pessoas “a bordo” – embora seja uma unidade em terra, é assim que os marinheiros se referem a quem fica no local –, a estrutura está perto de sua capacidade máxima. O MAE é mesmo como um grande barco, onde a solidariedade é a moeda de troca. A Antártica não permite individualidades ou egoísmos. Um exemplo: nos banheiros, há sempre um paninho ao lado da pia com o qual cada um, depois de usá-lo, deve secar o local, como gentileza para o próximo.

– Aqui médico vira padeiro – diz Marcelo, quando entramos na cozinha e damos de cara com o anestesista Gabriel Prucali Benevenut retirando uma fornalha de pão para o café da manhã.

Capitão-de-corveta, 35 anos, Benevenut, natural do Espírito Santo, é o “doc”, como os militares chamam, desde a primeira expedição antártica, o médico da estação. Veterano da força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, o militar auxiliou no resgate às vítimas do terremoto no Chile, em 2010, e, aqui, comanda a enfermaria com capacidade de UTI. Tradicionalmente, o Grupo Base da Marinha, com 15 integrantes voluntários que passaram por uma seleção que envolveu conhecimentos gerais e militares e rigorosos exames de resistência física e análises psicológicas, permanece 13 meses na Antártica. Com a enseada Martel transformada em canteiro de obras, um vento forte pode soltar um contêiner preso a um guindaste e atingir um trabalhador. Preocupações com o frio extremo também são frequentes.

– Na Antártica, a gente sente menos sede, então são comuns casos de desidratação – explica.

O doc Benevenut está de passagem pela cozinha. O “dono” do local é o sorridente Ilson Xavier Duarte, 46 anos, gaúcho de Bagé. Foi selecionado entre 500 militares. Além de cozinhar, administra tanques de armazenamento de comida e duas câmaras frigoríficas com estoque para o inverno.

Paisagens na baía do Almirantado, endereço brasileiro na Antártica

Na estação fria, o navio Ary Rongel não consegue chegar à baía do Almirantado porque o mar está congelado. Com frequência, alimentos são arremessados de paraquedas a partir dos Hércules da FAB. Mesmo que os voos não cheguem por eventuais problemas meteorológicos, a estação está preparada para ficar um ano sem receber apoio. Certo inverno, o iogurte não veio. – Faz falta? Não. Mas quando tem é bom, né? – sorri Ilson. A cada semana, ele planeja o cardápio no computador e afixa na parede do refeitório. De 5 a 10 de fevereiro, estava lá:

Segunda – Hambúrguer ao molho, arroz, batata frita e feijão.

Terça – Peito de frango grelhado ao molho quatro queijos, arroz e feijão.

Quarta – Carne assada, macarrão ao alho e óleo, arroz e feijão.

Quinta – Arroz à moda carreteiro, feijão e salada.

Sexta – Bife à parmegiana, arroz, purê e feijão.

Sábado – Churrasquinho misto, arroz, farofa e molho.

– Não é o tempero da mãe, mas a gente tenta – brinca o cozinheiro.

Domingo é dia de “iguarias”. É a folga de Ilson. É quando “o médico vira padeiro”. Ilson tem preferência por feijoada, dobradinha, rabada com agrião, mas gosta de ficar atento aos diferentes paladares dos marinheiros, vindos de várias regiões.

– Caramba! – grita um nordestino saudoso de casa ao ver o jabá com jerimum preparado para o almoço.

– Carne seca! – festeja outro, para deleite do orgulhoso Ilson. Não foi diferente minha surpresa ao ver o carreteiro, ao estilo gaudério, em meu segundo dia na estação.

As regras no MAE são rigorosas. “Não pise nos musgos” é uma das orientações. A outra é: “Jogue apenas papel higiênico nos vasos sanitários”. São itens de uma constituição informal dessa cidade na qual a solidariedade não é apenas gentileza. A colaboração pode ser determinante para a vida ou a morte em casos extremos no continente de 11 milhões de quilômetros quadrados no qual o tempo vira em minutos e você, de repente, não enxerga um metro à frente. Como prevenção, há um quadro com os nomes de todos os tripulantes. A cada saída, é necessário anotar horário e previsão de retorno. Se alguém não voltar dentro do previsto, será chamado pelo rádio ou, em último caso, uma operação de resgate será iniciada.

Em meu segundo dia na Antártica, caminhamos sete horas até a geleira Domeyko, ponto a pé mais distante da estação. O subcomandante, capitão-de-corveta Lucio Paulo de Santana, 32 anos, percebe que não há sinal no rádio para avisar que nos atrasaremos para o retorno. Pede para a estação peruana Machu Picchu, que avistamos do outro lado da baía, comunicar aos brasileiros que estamos bem. Tranquilizada a base, paramos em um refúgio, módulo avançado brasileiro para incautos aventureiros surpreendidos por tempestades ou, como nós, apenas cansados. Aqui, há comida e medicamentos para emergências, além de um beliche com duas camas. Entre bolachas, chocolates e água “em temperatura ambiente”, o segundo sargento fuzileiro naval Carlos Alberto de Carvalho entusiasma-se com o silêncio. Estamos a uns quatro quilômetros do alvoroço de trabalhadores na cidade de contêineres.

– Vou pedir ao comandante para passar meu aniversário aqui – diz o militar de 39 anos, de Jaboatão dos Guararapes (PE).

Na volta à base, Carvalho conta que levou para a caminhada um telefone Iridium e três baterias. Mesmo a tecnologia mais avançada não resiste muito tempo na Antártica. As baterias se esvaem com rapidez. Em tempos pré-internet, uma viagem ao local era como ir a Marte. Significava cruzar um portal no qual era possível permanecer alheio ao mundo. Uma das pesquisadoras conta que, em 1994, voltou de expedição sem saber da morte do piloto Ayrton Senna. Alguém brinca:

– Quando voltarmos, será que ainda vai haver planeta Terra?

– Ou o Trump e aquele norte-coreano já terão destruído tudo. Imagina! – especula outro.

|

1 - Marcelo Gomes, comandante do Grupo Base de Ferraz,

e Ilson Xavier Duarte, cozinheiro

2 - Biólogos Adriano Afonso Spielmann e Daiane Valente

3 - Segundo sargento Carlos Alberto de Carvalho,

o médico Gabriel Benevenut e o

subcomandante do Grupo Base Lucio Paulo de Santana

|

Hoje, ficar alheio seria impossível. O complexo tem TV com acesso à Globo Internacional. Por volta das 22h, quando o sol se põe, os tripulantes se recolhem a seus smartphones e conversam com familiares e amigos. A noite antártica traz solidão. Saio para a área externa do módulo imaginando o céu mais escuro próximo ao polo sul. O movimento de máquinas e homens interrompe o devaneio. Os operários trabalham 24 horas, em dois turnos de 12 horas, das 7h às 19h e das 19h às 7h. Olho o Rongel à distância, onde só conseguiria alcançar de bote. É quando sinto as arcadas superior e inferior doerem. Lembro de um alerta na chegada: o frio, em contato com a superfície do dente, acaba resfriando o esmalte, depois a dentina, até chegar à polpa dentária (canal), uma área cheia de terminações nervosas. A caminhada de sete horas cobra seu preço. É hora de procurar o doc.

– Tá doendo muito? – pergunta Benevenut. Balanço a cabeça, reticente em confessar meu sofrimento.

– Tá, né? – constata – Deita ali na maca.

São 50 minutos de anti-inflamatório na veia e mais três comprimidos, que devem ser ingeridos em intervalos de seis, oito e 12 horas. Da enfermaria, vou direto para a cama.

– Se não passar a dor, o próximo passo é a morfina – alerta o médico.

Sou o único jornalista na estação, o que logo me leva a alcunha de “o repórter”. “O alojamento do repórter”, “alguém que conheça o lugar para acompanhar o repórter na caminhada”, “internet para o repórter” e, agora, “remédio para o repórter”.

Enquanto vivo meu tormento pessoal, o Ary Rongel navega pelas águas da Antártica, desembarcando de bote pesquisadores em acampamentos distantes de Ferraz. O biólogo catarinense Adriano Afonso Spielmann, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), chega para a sua 10ª vez no continente acompanhado da colega gaúcha Daiane Valente, da Universidade de Brasília (UnB).

Após descanso em Punta Arenas, Daiane volta para uma nova temporada na Antártica. Ela e Adriano Afonso passarão 25 dias em barracas pesquisando briófitas e líquens bicolores, que se se propagam no polo sul.

– Acampando, a gente tem maior autonomia para cobrir diversas outras áreas. A Antártica é o futuro da humanidade, com muitos recursos naturais que não foram explorados – explica Adriano.

Realizar pesquisas científicas no continente é um dos requisitos exigidos pelo Tratado Antártico para um país continuar tendo direito a voto nas decisões sobre o futuro da região, uma imensidão de gelo e terra encharcada de petróleo, gás e com espécies ainda desconhecidas – algumas, apostam cientistas, capazes de ajudar na cura de doenças como câncer ou de outras que talvez nem conheçamos ainda.

Assinado em 1º de dezembro de 1959, o acordo barra qualquer tentativa de algum governo reivindicar para si parte do território, realizar experiências com armas atômicas ou mesmo extrair riquezas minerais. Em outras palavras, a Antártica não pertence a nenhum país, embora potências tenham se instalado em locais estratégicos do território: os EUA, por exemplo, têm quatro estações permanentes, uma delas, Amundsen-Scott, no polo sul geográfico.

A alguns quilômetros dali, está a estação russa de Vostok, onde, em 21 de julho de 1983 foi registrada a temperatura mais baixa de que se tem notícia na Terra: 89,2º C negativos. A maioria das estações de países latino-americanos fica na Ilha Rei George, onde está Ferraz. Em 1991, o Tratado Antártico foi estendido até 2041. Ou seja, daqui a 23 anos, haverá nova discussão. Por isso, é importante o Brasil, membro desde 1975, estar sentado à mesa de negociações.

No mar mais perigoso do mundo

Nosso quarto dia na Antártica acorda calmo… De longe, é possível avistar a cordilheira com picos de 270 metros de altura. De perto, estão pequenas lagoas formadas nas depressões do terreno no sopé da montanha e permanentemente abastecidas com o degelo das línguas de neve que descem pelas ravinas. Para lembrar os brasileiros mortos no incêndio, o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro-sargento Roberto Lopes dos Santos, foram acrescentadas duas cruzes no alto da colina, onde já estavam as homenagens a três britânicos e a um brasileiro também falecidos no local.

A presença dos britânicos é uma das lembranças de que o Reino Unido habitou essas paragens antes dos brasileiros. Na praia, ossos de baleia são testemunhos da impiedosa matança desses animais no começo do século 20 para obtenção de óleo de iluminação. A baía, como outros locais abrigados nas ilhas subantárticas, foi porto de baleeiros para onde os animais caçados eram transportados e, em seguida, descarnados.

A caminhada do quarto dia se estende até o ponto mais alto da Península Keller, “a casa do cachorro”, apelido dado pelos brasileiros a uma pequena estação meteorológica. E o tempo começa a virar. As rajadas de vento chegam a 60 nós (111 km/h). As ondas na normalmente pacífica baía do Almirantado se agitam.

Os tripulantes organizam uma festinha para marcar o aniversário de um ano de Daniel, filho do subcomandante Santana, mais um pai saudoso de Ferraz que envia o vídeo da festa à esposa, no Rio de Janeiro, por WhatsApp. Há alguns dias, estava definido que a volta a Punta Arenas seria de navio. Só não esperava que a ordem viesse tão cedo.

– Arrumem as malas e as deixem prontas – surpreende o comandante Marcelo.

De volta à baía, o Ary Rongel equilibra-se entre a geleira, um banco de areia e o navio mercante chinês Magnólia. Os ventos jogam as embarcações em direção à geleira Stenhouse. É uma manobra arriscada. Pela TV instalada no passadiço, a ponte de comando, o comandante do navio, capitão-de-mar-e-guerra Antonio Braz de Souza, 46 anos, observa que subo pela popa. O comandante Adriano vem em seguida. Antonio Braz sente-se aliviado, vai dar a ordem de partida, mas, por rádio, um oficial frustra a ação: – Faltam as bagagens.

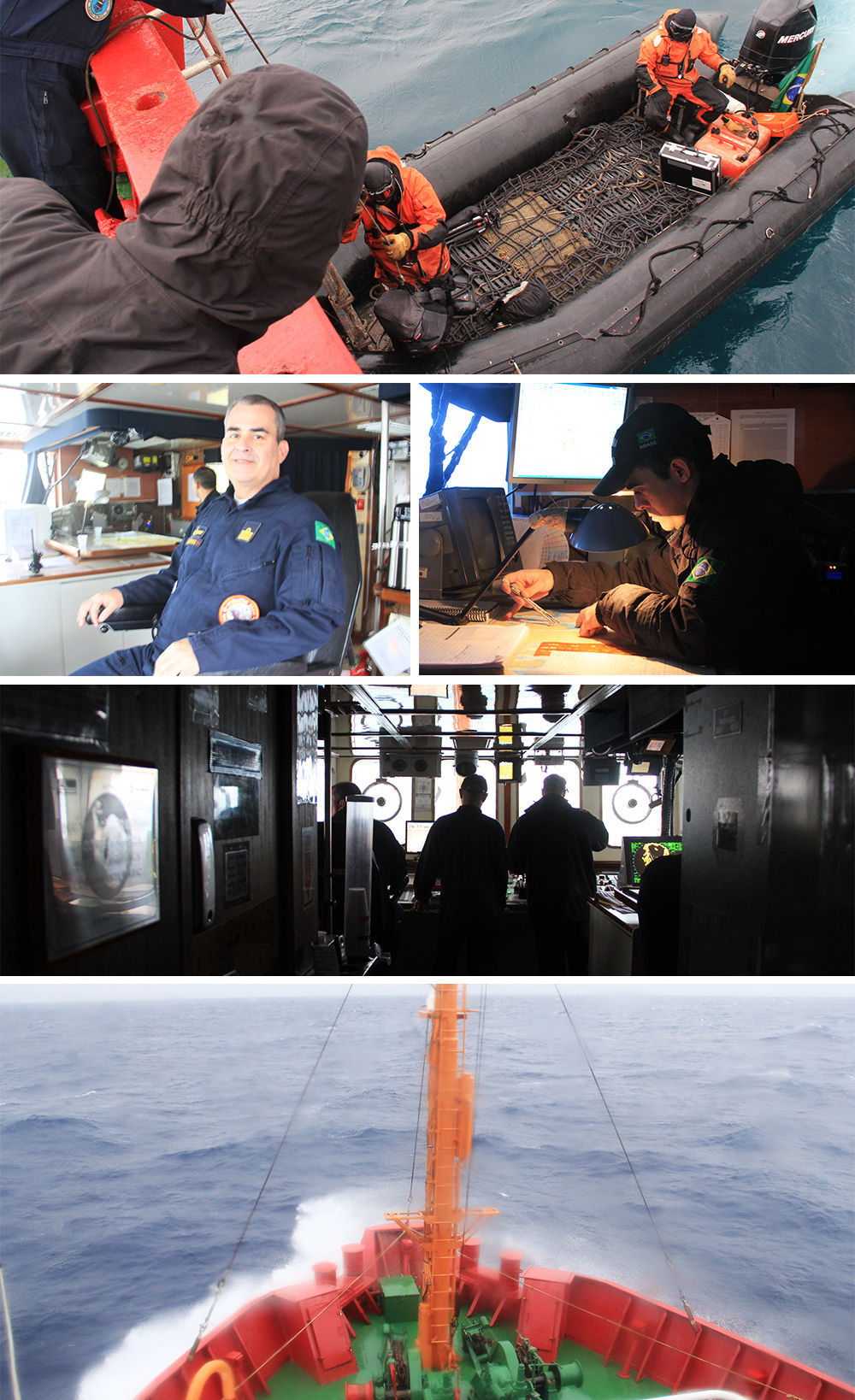

|

| Cenas do embarque no navio Ary Rongel, comandado pelo capitão-de-mar-e-guerra Antonio Braz de Souza. |

Esticamos a permanência no convés de popa para um último olhar para a Antártica. A estrutura de aço de Ferraz vai sumindo aos poucos. O Rongel imprime força aos motores para pelear contra o vento. Ao analisar a previsão do tempo favorável para atravessar o tempestuoso Mar de Drake, o capitão do navio decidira antecipar a partida e levantar âncora naquele dia. Temos uma janela para cruzar os 772 quilômetros do pior mar navegável do mundo, entre a Antártica e a América do Sul. Com sorte, veremos ondas de, no máximo, seis metros. Em dias ruins, chegam a 13. Por isso, a pressa na saída. Tudo para pegarmos um Drake “menos pior”.

– Vocês não foram retirados da Antártica. Foram resgatados – contou o comandante, ao explicar a manobra.

A travessia do pior mar do mundo

Tempo depois, soube que a coordenação da missão chegou a cogitar nosso retorno só um mês depois. Correndo contra o tempo, um oficial anuncia pelos alto-falantes: – A partir das 3h da manhã, o navio iniciará a travessia do Drake. Preparar para mau tempo. Ao descer para a Praça d’Armas, ponto de encontro dos oficiais, onde são exibidos filmes e feitas as refeições, observo um militar amarrando as cadeiras às mesas.

No meu camarote, escolho a cama mais embaixo do beliche, minha trincheira para enfrentar o Drake. Pontualmente às 3h da manhã, a cadeira da escrivaninha é arrastada de bombordo a boreste. Junto vão malas, sapatos e tripé que estavam no assoalho. São as boas-vindas do mar que por séculos amedronta os mais destemidos navegadores. Em qualquer navegação, o balanço é normal. O problema no Drake é que, quando seu corpo vai para um lado, você imagina o movimento de retorno. Mas, de repente, tudo muda. De um lado para o outro, de proa para a popa, e vice-versa. Pior é quando o navio é balançado em todas as direções. A força das ondas que o engolfam de través, turbinadas por poderosos ventos Oeste, é tanta que a escotilha do consultório dentário, na proa, não resiste. No chão, há dois dedos de água. Um militar a bordo é diagnosticado com cálculo renal. Está medicado, mas precisará expelir a pedra quando chegarmos a Punta Arenas. Meu caso é mais fácil. Só enjoo. Após 50 horas sem comer, decido sair da cama. Até Punta Arenas, serão ainda mais dois dias de navegação. O Drake, assim como a Antártica, faz emergir perturbações.

GAÚCHAZH./montedo.com